青山埋忠骨,史册载功勋。为了中华民族的解放和振兴,无数位仁人志士以鲜血和生命谱写了一曲曲可歌可泣的英雄赞歌。为加强党史教育,缅怀先烈们的丰功伟绩,清明节期间,中共济宁市委党史研究院(济宁市地方史志研究院)选取了在新民主主义革命时期(1919年—1949年)壮烈牺牲的8位济宁籍烈士的光辉事迹,推出“缅怀革命先烈 传承红色基因”专题报道。谨此告慰先烈们的英魂。

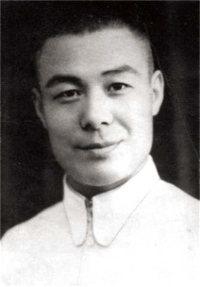

彭建华

彭建华

彭建华,1910年出生在邹县张家村一个中农家庭。8岁入本村小学读书,后考入邢村高等小学堂。1927 年初中毕业后,他回到家乡,向当地群众宣传新思想。同年冬,在邹县农协的领导下,他和小学时期的同学孙玉贞等人,建立了平阳寺农协分会,掀起了打土豪分田地的农民运动。

1930年,彭建华考入聊城省立第三师范学校。他一边学习功课,一边和进步同学秘密阅读马列著作,宣传革命道理。 “九·一八”事变后,聊城省立三师的爱国师生和全国各地一样奋起反抗蒋介石“攘外必先安内”的反动政策。 彭建华和进步同学一起,丢下课本走上街头,发表抗日演讲。1932年暑假,建华被学校以“激进”的罪名勒令退学。

1932年冬, 经冯起介绍,彭建华加入了中国共产党。年底,省委派林平波等到邹县检查党的工作,根据形势需要,协助建立了中共邹县县委,彭建华被选为县委委员,分管工农村工作。

1933年2月,军阀韩复榘在全省范围内逮捕、屠杀共产党人,省委被破坏。山东国民党清共委员会的特务于3月间窜到邹县,逮捕了县委书记岳春霆,邹县县委惨遭破坏。

1935年春,彭建华、冯起把20多名党员组织起来,成立了邹县工委,彭建华任工委书记。

1937年1月27日,邹县警察局的暴徒和捕共队的特务包围了冯庄小学,彭建华不幸落入敌人的魔掌。彭建华虽然身陷图圈,但他在狱中机智勇敢地同敌人进行斗争。同年11月,经党组织营救,彭建华回到了家乡。

1937年底,彭建华把邹县的党员重新组织起来,在大里彦村建立了邹县县委,彭建华任县委书记。根据省委“脱下长衫,拿起枪杆,武装抗日”的指示,县委决定深入农村组织抗日武装,在南亢阜村举行抗日武装起义,成立了鲁南人民抗日游击队,彭建华兼任政委。这支抗日队伍很快发展到二三百人。

邹(县)西南亢阜人民抗日武装起义旧址(位于邹城市太平镇南亢阜村)

抗日武装力量的发展壮大,引起国民党反动派和地主顽固势力的憎恨,他们妄图扑灭这支抗日的人民武装。1938年2月2日夜,数百名顽军包围了南亢阜村,从四面发起进攻。驻扎在该村学校的100余名游击队干部战士,因不明敌情,一时攻守难定。混入游击队的匪特乘机向我游击队战士开枪射击。在战斗中,年仅28岁的彭建华壮烈牺牲。

郭耕夫

郭耕夫

郭耕夫,名宗虞,字耕夫,1910年出生于鱼台县王庙镇程庄寨。1935年7月,郭耕夫在山东省立四乡师毕业后回到家乡,在兖州西农村任短期小学教员。1936年2月,到金乡县大程楼小学教书,在该校师生中组织了“中华民族解放先锋队”(简称“民先队”),并运用这一组织积极开展抗日救亡工作,在社会上产生很大影响。1936年6月,郭耕夫应聘到胡集小学任教;同年11月,经第一小学翟子超、秦和珍介绍,光荣地加入了中国共产党;1937年2月至7月,任“民先队”鱼台县分队部负责人。1937年“七七”事变以后,为揭露汉奸卖国贼的嘴脸,郭耕夫撰写了中篇小说《殷汝耕》(殷系冀东的大汉奸),该书曾在几个进步杂志上刊登。为扩大宣传效果,他又将其改编为话剧《冀东月》,怒斥殷汝耕在冀东充当日本汉奸卖国求荣的罪行,并亲自组织师生排练,演出10多场,在群众中引起强烈反响。与此同时,他还积极领导了金乡县的抗日武装斗争。1937下半年,郭耕夫与马霄鹏、董少宰、聂峨亭协商成立了“鱼台县抗日动员委员会”,马霄鹏兼任主任,郭耕夫、聂峨亭任副主任。

郭耕夫故居

1938年冬,在程庄寨郭耕夫家建立了中共鱼台县委。1939年2月,撤离鱼台县城8个多月的日军又返回“扫荡”,鱼台县第二次陷落。日军组织了以张荫南为首的伪县政府,国民党县长朱启森加紧推行消极抗战、积极反共的政策。敌伪顽勾结,阴谋消灭在我党影响下成立起来的鱼台县抗日自卫总团(1938年7月,由鱼台县抗日司令部整编而成)。在此严重情况下,县委召开紧急会议,决定动员自卫总团团长聂峨亭把部队拉走,聂当即同意。4月初,由郭耕夫、聂峨亭带领鱼台县抗日自卫总团全部武装,加入了苏鲁豫抗日后方司令部,报请编入八路军。经过整编,授以八路军苏鲁豫支队后方办事处湖边游击四大队的番号,聂峨亭任大队长,郭耕夫任教导员。5月,湖边游击四大队护送中共湖边地委领导和工作人员,由单县去鱼台南阳镇;6月底,又配合苏鲁豫支队第四大队,分别于南阳、谷亭两地歼灭朱启森部,俘获朱启森。7月1日,建立了鱼台县抗日民主政府和湖边司令部,鱼台县形成了共产党领导下的抗日战争新局面。8月,郭耕夫调任中共金嘉巨中心县委书记。

正当湖西地区抗日局面蓬勃发展之际,1939年9月,湖西发生了骇人听闻的“肃托”事件,郭耕夫接到“受训”的“命令”来到区党委驻地谷亭时,他的好战友、中共湖边地委警卫队长黄明贵,再三劝他不要露面,赶快躲起来,并说:“如果你同意我的意见,我可以保护你走。”党性、组织性一贯很强的郭耕夫拒绝了黄明贵的劝告,竟冒着生命危险,毅然到区党委机关报到。随后,郭耕夫就被当作“托匪”关押,并遭严刑拷打,但他理正辞严,拒不承认自己是“托匪”。9月26日夜,郭耕夫被杀害于谷亭缪家林地,时年30岁。

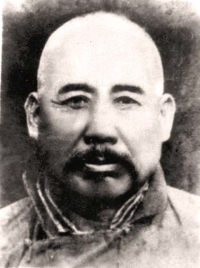

马霄鹏

马霄鹏

马霄鹏,名著騵,字霄鹏,1903年10月出生于山东省鱼台县陈丙村的一个农民家庭,6岁时进入本村的一所私塾学校读书。1923年考入东南大学(即现在的南京大学),并于1927年在学校加入中国共产党。

1927年底,马霄鹏受党组织派遣到达上海,与一位德国侨民在法国租界合办一个小书店,以书店为掩护从事党的秘密工作。后来,党组织派马霄鹏到上海闸北负责工运工作。他深入工厂,和职工交朋友,秘密宣传发动和组织工人罢工。他还经常到上海交通大学和沪江大学等学校开展学生运动,把进步师生团结起来,进行罢课斗争,使不少职工、老师和学生走上革命道路。1931年春,他接到党组织指示,离开上海,来到济南第一师范学校任教,利用合法的讲台,结合教学,采取各种形式向学生宣传革命道理。同年秋,马霄鹏被派往山东省立第五乡村师范学校任教,他以教书为掩护,从事党的秘密活动。1934年下半年,他指导进步学生王禄清等人主办《禹声报》,宣传马列主义,鼓动抗日救亡斗争,教育和影响了很多学生和群众。王禄清在办报过程中接受了党组织的考验,经马霄鹏介绍,加入中国共产党,后在抗日战争中光荣牺牲。在马霄鹏的启发教育下,许多青年学生走上了革命道路。

1938年初,马霄鹏任金乡县工委书记,并根据鲁西南工委的指示,于2月15日组建起金乡县第一支抗日武装,番号为“第五战区第二游击总队”,为后来建立金乡县抗日武装——人民抗日义勇队第二总队十三大队奠定了基础。1938年5月,马霄鹏任鲁西南特委宣传部长。1939年5月,苏鲁豫特委改称为苏鲁豫区党委,马霄鹏仍任宣传部长。这期间,他的主要精力用在宣传党的抗日政策、培训抗日干部上。他曾在丰县欢口镇、吴庄、沙庄等地开办各种类型的抗日培训班,吸收各县的抗日骨干及青年参加学习。他亲自讲课,历数日军侵华罪行,号召人民在共产党的领导下建立广泛的抗日民族统一战线,打败日本帝国主义。1939年秋,正当湖西抗日斗争蓬勃发展,根据地不断扩大和巩固之际,从湖西地委开始的“肃托”,逐步扩大到苏鲁豫区党委。9月14日,马霄鹏被以“托派”罪名逮捕,遭到严刑拷打,但他大义凛然,视死如归,9月19日夜,马霄鹏被活活打死在江苏省丰县于王庄的一座古庙里,时年36岁。

马霄鹏烈士墓

中共中央和山东分局对湖西“肃托”事件十分重视,多次进行调查处理,马霄鹏被追认为革命烈士。1941年冬在山东单县辛羊庙召开了隆重的追悼大会。解放后,在单县建立湖西区抗战烈士纪念塔和湖西革命烈士陵园,马霄鹏遗骨迁葬于陵园内。

陈伯衡

陈伯衡

陈伯衡,原名陈宪璇,字伯衡,笔名行鱼,1906年2月出生,山东省汶上县西周村人。

16岁时,陈伯衡考入汶城书院高小,就读期间,他和进步师生一起赶走了压制进步师生的反动校长。高小毕业后,陈伯衡考入济南第一师范,在校期间,他勤奋学习,积极参加学生运动。1928年济南“五·三”惨案后,陈伯衡暂避回到家乡,曾协同家乡农民协会斗倒了作恶多端的国民党汶上二区区长房子健。

1931年,陈伯衡以优异成绩考入北京大学经济系,在北大,他逐步接受了马克思主义,由对革命的朦胧向往变成了自觉的追求。“九·一八”事变后,他参加了北京大学组织的赴南京抗议蒋介石投降政策的示威活动。1935年,陈伯衡在北大毕业后到济南齐光中学任教务主任,并成为《齐光校刊》主要撰稿人,针对当时的形势,发表了《鲁迅先生的战绩和思想》《目前教育的危机》等多篇战斗檄文,同时和进步师生一起与本校“托派”势力进行了针锋相对的斗争,使齐光中学的“托派”势力日益萎缩。

1937年10月,日军逼近济南,韩复榘率军南逃,陈伯衡在济南也随流亡师生南撤。在路经家乡汶上时,为配合刘启文、曹志尚组织的抗日救亡活动,陈伯衡决定留在汶上,从此开始了投笔从戎的革命生涯。陈伯衡先后与中共鲁西南工委和中共东平县委书记万里取得了联系,依靠共产党的领导进行抗日工作。

1938年2月,陈伯衡与鲁西南工委派来的共产党员刘星等人一起在汶上县七区申垓村(现属梁山县)附近的永安寺发动武装起义,建立了“汶上县人民抗日自卫队”。这支队伍转战于黄河两岸,与敌人进行了顽强的斗争,取得一系列战果,队伍先后被编为十支队挺进队、十支队东进梯队和八路军山东纵队六支队一团,陈伯衡先后任挺进队队长、东进梯队司令员、六支队一团团长等职。

1939年初,陈伯衡加入了中国共产党,同年2月,率六支队一团攻下泰安薛家岭据点,俘获伪区长以下60余人,缴获长短枪数十支,轻机枪1挺。3月22日,陈伯衡在指挥郑海作战时,不幸中弹牺牲,时年33岁。噩耗传来,军民无不悲痛。战后,中共鲁西区党委在东平县常庄召开了追悼大会,八路军一一五师代师长陈光致悼词,指出:陈伯衡的牺牲,对六支队一团乃至整个抗日战场,都是重大损失。

陈伯衡烈士追悼会现场

陈伯衡不只本人献身国家,受其影响,他的侄子陈允梅、陈允桐也参加了起义部队,在解放战争中,都先后壮烈牺牲了。陈伯衡的一生是革命的一生,他的家庭是革命的家庭。

李贞乾

李贞乾

李贞乾,名秉刚,字贞乾,1903年出生在江苏丰县李新庄。他8岁入学,后到丰县城南毕楼、赵河涯高小读书。1921年,李贞乾考取徐州江苏省立第七师范学校。1925年,他以优异的成绩毕业,应聘到丰县女子高小任教。北伐战争后,李贞乾等人联络丰县县长王公玙,将头号恶霸、劣绅孙基士枪毙在县政府大堂后院里,为丰县人民除掉了一大害。

1928年秋,李贞乾被聘任为丰县师范学校校长。他同情、支持学生的爱国运动,引起了国民党当局的不满,1929年春,他被免去校长职务。1935年,丰县师范学校改为丰县中学,李贞乾任校长。

1938 年 6 月,湖西地区各县中共组织纷纷组织抗日武装起义。6 月13 日,各地抗日起义武装在丰县以南的华山尹小楼会合,组成苏鲁人民抗日义勇队第二总队,习称湖西人民抗日义勇队第二总队。李贞乾任总队长,王文彬任政委,郭影秋任政治部主任,张如任参谋长。队伍很快发展到 20 多个大队,约5000 人。

苏鲁人民抗日义勇队第二总队成立旧址——尹小楼村(位于江苏省丰县华山镇)

1939年1月,苏鲁人民抗日义勇队第二总队改编为八路军山东纵队挺进支队,李贞乾任支队长,郭影秋任政治委员;同年2月,挺进支队又改编为八路军苏鲁豫支队第四大队,李贞乾任大队长,郭影秋任政治委员。改编后不久,李贞乾率军南下,越过陇海路,转战萧县、宿县、永城、铜山、砀山等地,在3个多月内,与敌伪战斗10多次,屡建奇功。6月下旬,李贞乾奉命率部越过陇海路,挺进鱼台县境。在湖边游击四大队的配合下,对国民党鱼台县长朱启森部发起反击,歼敌700余人,活捉县长朱启森。经上级批准,遂于7月1日建立了鱼台县抗日民主政府,李贞乾任县长;同时建立了湖边司令部,李贞乾任司令员。鱼台县抗日民主政府是在共产党领导下,湖西地区建立的第一个县政权。

1942年12月21日,苏北、鲁西南几个县的日伪军联合向湖西抗日根据地“合围扫荡”,李贞乾在战斗中壮烈牺牲,年仅39岁。1943年春,湖西党政军民在单县为李贞乾等烈士举行了隆重的追悼大会,1946年元旦,李贞乾烈士被安葬于湖西烈士陵园。

褚雅青

褚雅青,原名褚敬斌,1902年出生,山东省微山县微山岛乡里张阿村人。1919年,年仅18岁的褚雅青毅然离家去寻找救国救民的道路。几经周折,奔波数千里,最后到达福建,加入国民革命军。

1926年,褚雅青参加北伐战争,历任班长、连长。正当北伐节节胜利之际,蒋介石发动了“四·一二”反革命政变,褚雅青愤然离职。1927年,褚雅青到徐州学医,结业后于1930年到山东枣庄开业行医。在行医过程中,他接近工人群众,关心群众疾苦。

1933年,褚雅青加入中国共产党;1937年11月,褚雅青被派往韩庄东南,开展抗日武装斗争。1938年5月,任抗日义勇队总队第三大队三中队队长。这支部队在枣庄地区深入宣传我党抗日民族统一战线政策,灵活机动地打击日军汉奸,队伍不断壮大。褚雅青在战斗中总是身先士卒,猛冲猛打,被同志们誉为“猛张飞”。这一时期,战斗频繁,伤员增多,上级决定由褚雅青组建鲁南第一个医院,并任总队军医处处长。

1939年4月,褚雅青调入苏北邳县陇海游击队任作战参谋,协助指挥了铁佛寺战斗;不久,他又被派往山东纵队第十四区队任参谋长。1940年6月,褚雅青任运河支队作战参谋。10月,日军2000余人包围了驻库山的运河支队等部队。褚雅青协助分队长朱道南打退敌人的数次冲锋,以百余人的兵力粉碎了日军的合围夹击。他对当时在医院帮忙的妻子说:“要坚持战斗,誓同阵地共存亡,最后一颗子弹留给自己,绝不能当俘虏。”1941年春,褚雅青又被派往微山湖一带,配合地下党组织发动群众,建立抗日武装,至12月,褚雅青所部发展到140人,改为峄县县大队,县长朱道南兼任大队长,褚雅青任副大队长。1942年4月21日,临城、沙沟、韩庄、夏镇等据点的日军集结进攻微山岛,峄县县大队、铁道游击队、运河支队一大队、微湖大队等部队成立指挥部,坚守微山岛。峄县县大队和运河支队一大队二中队的任务是守住微山岛的门户杨村渡口。当日军蜂拥登岸时,褚雅青带领战士与敌人展开了殊死搏斗,毙敌百余人,褚雅青身负重伤,掩护战友突围后,只身与顽敌战斗,他不甘当俘虏,饮弹自尽,壮烈殉国,时年40岁。

褚雅青烈士墓远眺

聂峨亭

聂峨亭

聂峨亭,字以行,又名聂奉璋,1886年出生于鱼台县大聂村一个新兴地主家庭。

18岁时,聂峨亭考中清朝“末场秀才”,后又到山东省立师范讲习所就读。民国之初,聂峨亭受孙中山革命思想的熏陶,公开反对封建礼教,提倡新思想、新文化,带头剪辫子,宣传妇女放足,一时有“聂四秃子”之称。毕业后,聂峨亭被当时的鱼台县政府委任为鱼台县教育会会长。为实现其“教育救国”的思想,他积极推行国民教育,创办了鱼台县王鲁区大聂家国民小学校。

“七七”事变爆发后,聂峨亭作为地方名流,应邀参加了在济宁召开的“抗敌后援会”成立大会。会后,以大聂家为中心,组织了以农民为主体的抗日武装。到1937年底,该武装发展到400余人。1937年12月27日,济南沦陷,日军沿津浦铁路南犯。国民党鱼台县县长杨启东弃城携眷逃跑,县内群龙无首,地方陷入混乱。鱼台县各界人士紧急推举聂峨亭维持全县局面,稳定了人心,安定了社会秩序。

1938年1月,共产党员马霄鹏、郭耕夫等与聂峨亭联系,共商抗日大计。聂峨亭愉快地接受了党的领导。不久,聂峨亭联合全县名流士绅,在谷亭成立了“鱼台县抗日司令部”,聂峨亭任司令。日伪军视聂峨亭为心腹大患,数次袭击谷亭,不见聂峨亭的影子,遂于1939年大年初三,倾城出动,直奔大聂家,打死无辜群众2人,将聂峨亭家中财产掠劫一空。处此紧急关头,聂峨亭向县委书记郭耕夫提出将所部加入八路军,成为共产党领导的革命武装,被苏鲁豫区党委授予“八路军苏鲁豫支队后方办事处湖边游击四大队”的番号,聂峨亭为大队长,郭耕夫为教导员。1939年7月成立了鱼台县抗日领导政府,尔后,在苏支四大队的配合下打击土匪武装,平息了杆子会暴动。1939 年8月,湖西“肃托事件”发生后,聂峨亭不顾个人安危去见苏鲁豫区党委书记白子明,并对其进行严词苛责。1942年8月,刘少奇经微山湖交通线到达湖西,聂峨亭参加了接送工作,刘少奇赠送他骑骡一头、钢笔一支作为纪念。

1945年3月,聂峨亭作为晋冀鲁豫边区参议员,参加了在濮阳县召开的边区参议会议。会议结束时,他被选为赴延安学习的代表。行军途中受到敌军袭击,部队被冲散,聂峨亭联络无着,只身返回,一路惊吓疲劳,回县后卧病不起。同年9月,与世长辞,享年59岁。鱼台县委、县政府举行了隆重的追悼大会。《湖西日报》专页介绍了聂峨亭的壮丽业绩,称他为“党外的布尔什维克”。1950年1月,经上级有关部门批准,鱼台县人民政府追认聂峨亭为革命烈士。

聂峨亭烈士墓

郭继胜

郭继胜

郭继胜,1921年出生在微山县王庄一个贫雇农家庭,13岁随父亲下煤窑卖苦力。1940年夏,郭继胜参加八路军黄河支队,后因形势恶化回家隐蔽;1941年秋,他闻讯黄河支队又在微山湖西一带活动,再去入伍;1942年7月,又因精兵简政再次返乡。1944年6月,郭继胜第三次参加八路军。

1945年2月,郭继胜加入中国共产党,同年5月,他所在的连队奉命攻打日伪据点——石坝子,在多次爆破未成而炸药将要用完的紧急关头,他自告奋勇,抡起铡刀,一口气砍断敌人的5道铁丝网,与战友一起为部队拔掉据点,开辟了进攻道路。石坝子战斗之后,他升任班长、排长。1946年8月,在攻打泗州城时,郭继胜排以迅猛的攻势占领了北关,打死打伤敌人400余人。战斗胜利后,郭继胜被授予“甲等战斗英雄”称号,并提升为一连连长。1947年4月,在围歼泰安守敌的战斗中,全连67人光荣立功,俘虏敌人600余名,而全连仅一人轻伤,创造了攻坚战的光辉战例,受到华野司令部、政治部通令嘉奖,郭继胜被评为“华东野战军战斗英雄”,并提升为一营营长,一连被命名为“郭继胜连”。华野司令部、政治部号召华野全军向郭继胜和一连学习。《麓水报》发表社论,倡导全军学习郭继胜“勇敢与机智相结合,指挥与群众相结合”的战斗作风。泰安战役后,一连创造的“沙盘作业”“小群动作”受到华野司令部的肯定和推广,对我军的军事建设和以后的战斗起了不可低估的作用。1948年6月,郭继胜被任命为先遣营营长。在攻打开封、飞夺龙亭的战斗中,他率部全歼国民党整编第六十六师师部之敌,击毙其敌师长李仲辛,这次战斗创造了“中心开花”、飞兵奇袭、以少胜多的光辉战例。

郭继胜不仅会指挥打仗,还善于培养干部、战士。在他担任连长之后,在短短的2年多的时间里,他把连队建设成一支攻无不克、战无不胜的钢铁连队。先后涌现了13名战斗英雄、48名战斗模范、9名模范党员、5名遵守纪律模范、3名团结模范、8名工作模范,2个战斗模范班,2个模范党小组,先后共有763人荣获人民功臣称号。他们所俘获的人员、武器,可以武装2个营和1个炮兵团。一个连收获如此巨大,在当时华东野战军中是很少见的。

郭继胜生前用过的枪支

1948年11 月8日,董庄的敌人向张公店逃窜时,郭继胜亲率伤亡过半的三连追击,他追至董庄东南四、五十米处,不料被流弹击中,壮烈牺牲,年仅27岁。